Qu’est-ce qu’un accident d’exposition au sang ?

Un accident d’exposition au sang (AES) désigne tout contact accidentel avec du sang ou un liquide biologique potentiellement contaminé, survenant notamment lors d’un acte médical ou d’un geste professionnel courant à l’hôpital.

Il peut survenir de plusieurs manières :

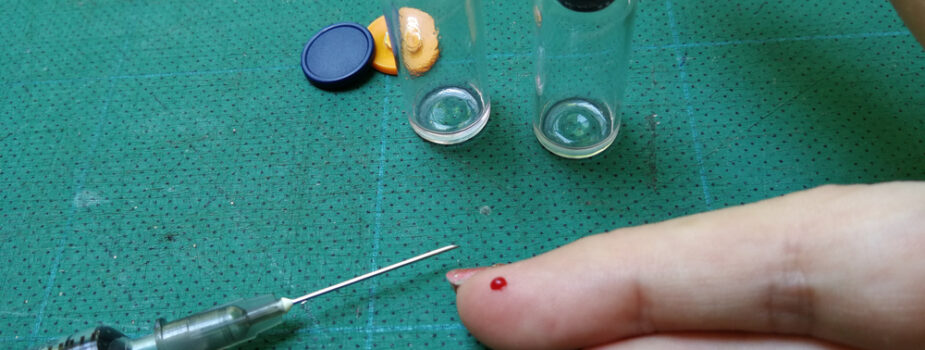

- par piqûre avec une aiguille ou un instrument tranchant déjà utilisé, notamment lors d’une injection, d’une prise de sang ou du rangement du matériel ;

- par coupure avec un bistouri, une ampoule brisée ou tout objet souillé ;

- par projection sur les muqueuses (yeux, bouche, nez) ou sur une peau présentant une plaie, une écorchure ou une irritation.

L’accident d’exposition au sang n’est pas exclusivement lié aux soins médicaux : la manipulation du linge, le nettoyage des surfaces ou le traitement des déchets hospitaliers peuvent également exposer au risque, parfois de manière invisible. Un gant mal ajusté, un récipient mal fermé, ou un oubli d’une consigne de sécurité peuvent suffire à provoquer une situation à risque.

Qui est concerné par ce type d’accident ?

L’accident d’exposition au sang concerne l’ensemble des professionnels de santé et des agents hospitaliers, quels que soient leur fonction ou leur service : infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, agents de stérilisation, techniciens de laboratoire, agents de bionettoyage, personnels de cuisine, de buanderie ou de maintenance. Chacun, à son niveau, peut être exposé à des liquides potentiellement infectieux dans l’exercice de ses missions.

Il est donc fondamental de considérer l’accident d’exposition au sang comme un risque transversal, à intégrer dans toutes les démarches de prévention et dans les formations continues.

Quels sont les risques de l’AES pour votre santé ?

Lors d’un accident d’exposition au sang, le danger principal réside dans la transmission d’agents infectieux présents dans les liquides biologiques, en particulier le sang. Ces agents peuvent provoquer des infections graves, parfois chroniques, aux conséquences lourdes sur la santé.

Parmi les principales infections transmissibles :

- le virus de l’hépatite B (VHB) : extrêmement contagieux, il peut provoquer une hépatite aiguë ou évoluer vers une forme chronique, avec des risques de cirrhose ou de cancer du foie ;

- le virus de l’hépatite C (VHC) : il se transmet principalement par voie sanguine et peut provoquer une infection du foie souvent asymptomatique au début. Dans de nombreux cas, il évolue silencieusement vers une hépatite chronique ;

- le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : s’il est transmis, il peut évoluer en sida en l’absence de traitement. Bien que les probabilités de contamination après un accident d’exposition au sang soient très faibles, le risque n’est pas nul, et une prophylaxie post-exposition (PPE) peut être proposée rapidement pour prévenir l’infection.

D’autres agents pathogènes peuvent également être transmis, comme certains virus émergents ou des bactéries multirésistantes, bien que cela soit plus rare.

Il est important de noter que le risque de contamination dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature du liquide en cause, le type d’exposition (piqûre profonde vs contact superficiel), le statut sérologique de la personne source, et le délai avant la prise en charge.

Même si la majorité des accidents d’exposition au sang ne conduit pas systématiquement à une infection, chaque situation doit être prise au sérieux et traitée comme une urgence médicale, afin de limiter les conséquences éventuelles. Plus l’intervention est rapide, plus la prévention est efficace.

Quels réflexes adopter immédiatement après une exposition ?

En cas d’accident d’exposition au sang, chaque seconde compte. Adopter les bons gestes dans les minutes qui suivent l’incident permet de réduire significativement le risque de contamination. Il est donc essentiel de réagir sans attendre.

- Lavez immédiatement la zone concernée à l’eau courante et au savon doux. Si vous avez été piqué ou coupé, n’essayez pas de faire saigner la plaie : cela ne diminue pas le risque et peut aggraver la blessure.

- Désinfectez ensuite soigneusement pendant au moins 5 minutes, avec un antiseptique adapté, comme la Bétadine, ou tout autre désinfectant recommandé par votre établissement. N’utilisez jamais d’alcool à 90°, trop agressif pour les tissus lésés.

- En cas de projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez), rincez abondamment à l’eau ou au sérum physiologique pendant plusieurs minutes. Ne frottez pas et n’utilisez pas de produit irritant. Si les yeux sont touchés, un rinçage au lave-œil stérile est préférable.

- Prévenez sans délai votre supérieur hiérarchique ou la personne désignée dans votre service pour la gestion des AES. Cette étape permet de déclencher la procédure interne de prise en charge.

- Présentez-vous rapidement au service des urgences ou au centre référent AES de votre établissement. L’idéal est d’y être orienté dans les deux heures suivant l’accident. Un professionnel de santé évaluera la situation, établira un protocole de soins et pourra, si besoin, débuter un traitement préventif.

N’oubliez pas : même si l’incident vous semble mineur ou si vous pensez que la source n’est pas à risque, il est impératif de suivre la procédure prévue. Mieux vaut une vigilance excessive qu’une contamination évitable.

Au-delà des protocoles d’urgence et de la déclaration administrative, la prévention joue un rôle central dans la réduction des risques liés à un accident d’exposition au sang. C’est dans cette logique que la Mutuelle des services publics propose une prise en charge renforcée des actes de prévention, notamment le remboursement des vaccins recommandés aux professionnels de santé.

Qu’il s’agisse de l’achat du vaccin, de la consultation médicale ou de l’acte d’injection, la mutuelle facilite l’accès à cette prévention indispensable, sans restreindre votre budget santé. Une protection utile, concrète et directement liée à votre réalité professionnelle.

Quel suivi après un accident ?

Après un accident d’exposition au sang, un suivi médical rigoureux est systématiquement organisé, même si le risque de contamination est faible. Ce suivi permet de détecter précocement toute éventuelle infection et de vous accompagner dans la durée, tant sur le plan médical que psychologique.

Il comprend plusieurs étapes essentielles, notamment :

- des examens biologiques de contrôle sont réalisés à différentes échéances. Ces bilans sanguins permettent de surveiller l’apparition éventuelle de marqueurs viraux (VIH, hépatites B et C), même en l’absence de symptômes. D’autres examens peuvent être ajoutés en fonction de votre situation ou de la nature de l’exposition ;

- des consultations médicales régulières sont programmées avec un professionnel référent, qui assure le suivi de votre état de santé, adapte le protocole si nécessaire et répond à vos questions. Ces consultations sont également l’occasion de vérifier votre statut vaccinal, notamment pour l’hépatite B ;

- un accompagnement psychologique peut être proposé, surtout si l’accident d’exposition au sang a généré de l’anxiété, du stress ou un sentiment d’insécurité. L’incertitude liée au délai d’apparition d’éventuelles séroconversions peut peser lourdement sur votre bien-être mental. N’hésitez pas à solliciter un soutien dès les premiers jours ;

Ce protocole est mis en œuvre selon les recommandations nationales en matière de prévention des risques infectieux liés aux AES. Même en l’absence de symptômes visibles, il est impératif de respecter scrupuleusement les échéances de contrôle, car certaines infections peuvent rester silencieuses pendant plusieurs semaines.

Votre vigilance et votre coopération avec l’équipe médicale sont les meilleurs atouts pour un suivi efficace et rassurant.

Comment prévenir les accidents d’exposition au sang ?

Dans un environnement hospitalier, prévenir un accident d’exposition au sang repose sur une implication collective et une vigilance constante. Chaque professionnel, quel que soit son poste, a un rôle à jouer pour garantir sa propre sécurité et celle de ses collègues.

La première mesure de prévention consiste à respecter strictement les protocoles de sécurité mis en place dans votre établissement. Ils sont conçus pour anticiper les risques à chaque étape des soins ou des tâches techniques.

Parmi les pratiques incontournables :

- le port systématique des équipements de protection individuelle (EPI) : gants à usage unique, lunettes, masques, surblouses… Chaque geste doit être évalué en fonction du risque d’exposition. Ces équipements doivent être correctement ajustés, utilisés dès le début de l’acte, puis retirés selon la procédure pour éviter toute contamination croisée ;

- l’élimination immédiate et sécurisée des objets tranchants ou piquants, comme les aiguilles, bistouris, lames de rasoir ou ampoules en verre. Ceux-ci doivent être jetés dans des containers spécifiques, rigides, résistants à la perforation et situés à proximité immédiate du lieu de soin. Ne jamais recapuchonner une aiguille ou transporter un objet souillé à la main ;

- une couverture vaccinale à jour, en particulier contre l’hépatite B, est obligatoire pour les professionnels exposés. Cette vaccination constitue une barrière efficace contre l’une des infections les plus contagieuses en milieu hospitalier ;

- des formations régulières aux bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité, notamment lors de la prise de poste, lors de changements de matériel ou dans le cadre du développement professionnel continu. Ces sessions permettent de réactiver les bons réflexes et d’intégrer les évolutions des protocoles ;

- la déclaration systématique des incidents et des situations à risque, même lorsqu’aucun contact direct n’a eu lieu. Cela permet d’identifier les facteurs contributifs, de corriger les pratiques et de sensibiliser l’ensemble des équipes.

Enfin, votre vigilance quotidienne est votre meilleure alliée. Un simple relâchement, une routine trop installée ou une urgence mal gérée peuvent suffire à provoquer un accident d’exposition au sang. Prendre quelques secondes pour s’assurer que le geste est sécurisé est un réflexe précieux.

L’accident d’exposition au sang nécessite une réaction immédiate et un suivi rigoureux. En appliquant les bons réflexes et en déclarant rapidement l’incident, vous protégez votre santé et vos droits. La prévention reste votre meilleure alliée pour exercer votre métier en toute sécurité.